Un si beau

bateau

Tous les lundis

Chaque voilier IMOCA du Vendée Globe possède un mât, une coque, des safrans, etc. mais quelles sont leur fontion ?

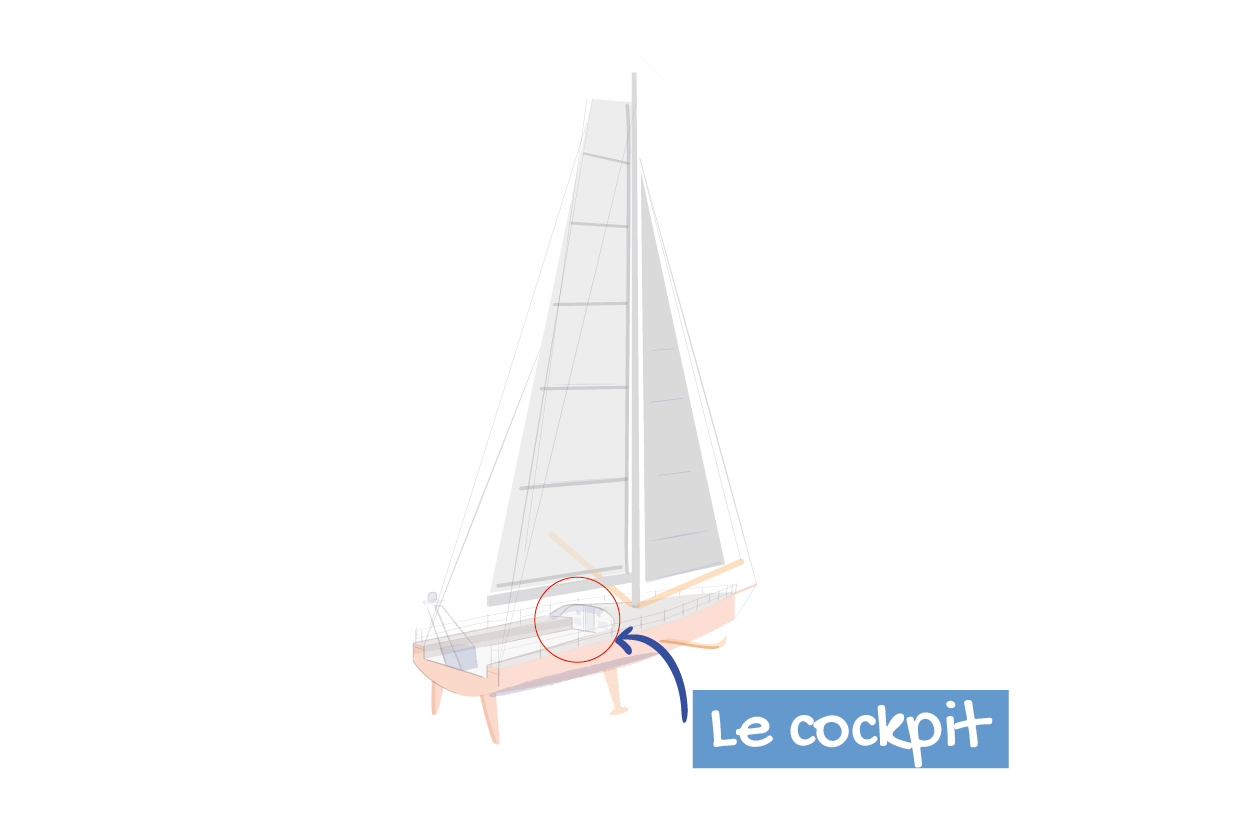

Le cockpit

Le cockpit est un espace, en creux, extérieur à la cellule de vie. C’est là que le skipper surveille et fait les manœuvres. C'est l'une des pièces principales du bateau, le skipper passe beaucoup de temps ici.

Aujourd’hui, les cockpits des IMOCAs sont très souvent protégés grâce à une casquette en dur (en carbone) ou plus souple (sorte de bâche). Ces cockpits fermés ont deux avantages :

- Le premier est un gain de confort. Les skippers à l’abri de l’humidité, n’ont plus besoin de s’équiper de ciré et de bottes. Ils règlent les voiles au sec.

- Le deuxième est au niveau de la sécurité à bord : quand ils sont dans les mers du sud, les vagues qui déferlent sur le pont sont comme des murs d’eau. Protégés par la casquette, ils sont à l’abri des assauts des vagues. L’inconvénient est la chaleur qu’il peut y faire lorsqu’ils sont au niveau de l’équateur. Il y a moins de ventilation et la température monte très vite à l’intérieur !

Lors de cette édition, un skipper s’est démarqué des autres avec la création d’un cockpit en carton. Sébastien Destremau sur son bateau Merci a une démarche éco-responsable très forte. Il cherche à réduire la consommation en carbone (polluante) et montrer que le monde de la voile bouge pour trouver des solutions bio-sourcées. Il savait que cette solution ne tiendrait pas longtemps (son cockpit s’est désagrégé au large du Cap Vert). Mais il voulait faire passer un message : agir pour préserver la planète est une urgence absolue.

Pour en savoir plus : Visite de l'IMOCA Groupe Dubreuil / Le cockpit

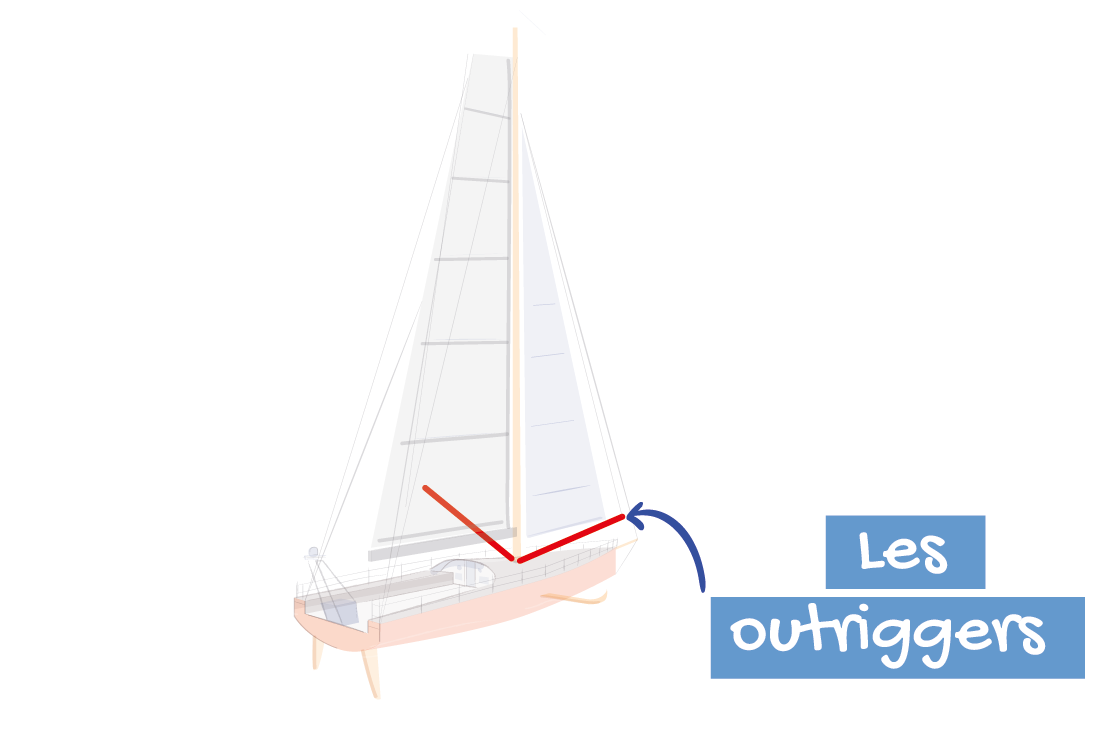

Les outriggers

Les outriggers (anglicisme) sont des tubes en carbone placés de chaque côté du mât. Ils sont facilement identifiables car ils dépassent du bateau (environ 2,5 mètres).

Les outriggers sont reliés au mât par des câbles : les haubans. Les IMOCAs équipés de ces outriggers ont choisi d’avoir un mât aile. Ce type de bateau a besoin de ces tubes en carbone, implantés à bâbord (gauche) et à tribord (droite) du mât pour le renforcer.

En effet, les voiles gonflées par le vent poussent très fort sur le mât et seul, il ne pourrait supporter toute cette tension ! L’outrigger est donc l’une des pièces les plus importantes du gréement (l’ensemble du matériel nécessaire pour les bateaux à voiles).

Sur les autres bateaux munis d’un mât traditionnel, il n’y a pas d’outriggers. Le mât est maintenu aussi par des haubans, mais ils sont plus près de lui et sont reliés à des barres de flèches (des barres horizontales sur le mât). Les outriggers permettent aussi aux skippers de se tenir lorsqu’ils sont sur le pont.

Pendant cette 10e édition du Vendée Globe, Damien Seguin a dû effectuer des réparations sur une des pièces qui tient l’outrigger. Cette étape a été plus périlleuse que prévu. En réparant, il a été victime d’un choc qui l’a projeté violemment sur son bateau.

L'hydrogénérateur

Sur un Vendée Globe, tous les IMOCAS sont équipés d’un moteur. Ce dernier n’est pas là pour faire avancer le bateau, mais pour fournir de l’électricité. Il sert essentiellement à charger les batteries qui alimentent tous les appareils nécessaires à la navigation. Parfois, les énergies renouvelables prennent le relai quand c’est possible : l’hydrogénérateur en fait partie.

C'est Yannick Bestaven, vainqueur de la 9e édition et ingénieur de formation, qui est le coconcepteur de l'hydrogénérateur qui équipe, depuis quelques éditions, les bateaux de course du Vendée Globe.

L’hydrogénérateur permet de produire de l’énergie comme l’électricité. Ils sont généralement deux et sont situés à l’arrière du bateau entre les deux safrans. Pour produire cette énergie, l’hydrogénérateur est plongé dans l’eau. Une fois immergée, l’hélice (en bas de l’hydrogénérateur) se met à tourner grâce à la vitesse du bateau. Cette hélice est reliée à un alternateur qui transforme cette énergie en électricité pour alimenter les appareils.

Plus efficace que l’éolien et le photovoltaïque, l’hydrogénérateur permet une bonne autonomie d’énergie au bateau. Lorsqu’il ne sert pas, le skipper peut le remonter afin de le préserver et de ne pas ralentir son monocoque.

L’organisation du Vendée Globe a annoncé qu’en 2028, pour la 11e édition, les skippers n’auront pas le droit d’utiliser un moteur fonctionnant avec une énergie fossile pour produire de l’électricité à bord. Les marins devront privilégier les énergies renouvelables. On devrait alors voir beaucoup d’hydrogénérateurs à l’arrière des bateaux engagés dans la 11e édition.

Le pilote automatique

Pendant le Vendée Globe, le skipper barre très peu manuellement son bateau. Tous les IMOCA sont équipés de pilotes automatiques, fidèles équipiers des marins en solitaire. Équipement indispensable pour la course au large en solitaire, le pilote automatique agit sur la barre pour maintenir le cap du bateau. Cela libère le skipper qui se concentre alors sur d’autres tâches importantes comme le matossage, l’analyse des cartes météo, les manœuvres… Mais aussi tout simplement manger, se laver et dormir !

Comment ça marche ?

Les voiliers de course sont équipés de nombreux capteurs électroniques (semblables à ceux de nos smartphones) reliés à l'ordinateur, au pilote automatique. Ces informations, combinées à celles sur le vent (réel, apparent), sont analysées par le logiciel du pilote automatique, qui se charge d’ajuster la trajectoire du bateau pour aller chercher toujours plus de performance. Cela demande au skipper de suivre la cadence !

Les skippers peuvent agir sur le pilote automatique grâce à une télécommande qu’ils accrochent à leur cour ou à leur poignet.

Néanmoins, cette technologie a ses limites et reste très fragile. Le moindre choc peut entraîner le dysfonctionnement du pilote automatique. Lors de la première édition en 1989, Titouan Lamazou en avait embarqué pas moins de 12 ! Et lors du Vendée Globe 2020, Louis Burton et Damien Seguin ont tous les deux subi une avarie sur leur pilote automatique, ils ont mis presque 24 h à trouver une solution. Un temps précieux qui les a ralenti alors qu’ils avaient une course à terminer.

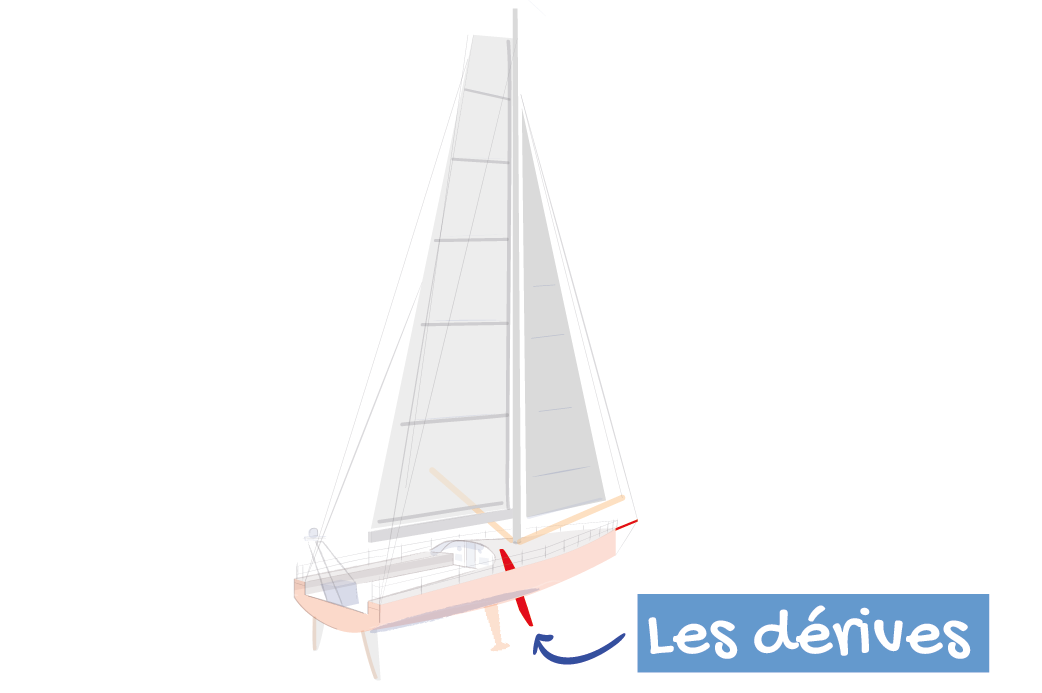

Les dérives

Chaque voilier du Vendée Globe est équipé soit de foils, soit de dérives. Foil ou dérive, il faut donc choisir ! Pour cette 10e édition, 15 bateaux sont équipés de dérives, on les appelle les « dériveurs ».

Une dérive est une pièce immergée sous le voilier qui aide à limiter les mouvements latéraux et à maintenir la stabilité directionnelle. Elles sont comme des ailes sous-marines qui permettent d’éviter les dérapages latéraux dûs aux effets du vent. On devrait finalement les appeler des « anti-dérives ».

Sur les bateaux du Vendée Globe, il y a deux dérives : une dérive à tribord (droite) et une dérive à bâbord (gauche) au niveau de la quille. Elles sont rétractables c'est à dire qu'elles sont remontées ou immergées en fonction de la gite (l'inclinaison du bateau), afin que le skipper garde le cap souhaité. À quai, les dérives sont relevées et donc visibles sur le pont.

Les foils

Chaque voilier du Vendée Globe est équipé soit de foils, soit de dérives. Pour cette 10e édition, 25 bateaux sont équipés de foils.

Les foils sont comme de grandes moustaches ou bien des ailes qui sortent de chaque côté de la coque. Leur rôle est d’empêcher le bateau de dériver mais pas seulement ! Leur grand avantage est de faire gagner de la vitesse au bateau en le sortant de l’eau.

Comment ça marche ?

Quand le bateau atteint une certaine vitesse, le foil dévie l’eau vers le bas. Cette « aile » pousse vers le haut et fait monter le bateau au-dessus de l’eau. Cela permet à la fois de corriger l’inclinaison du bateau mais aussi de réduire le contact de l’eau avec la coque. Ça donne l’impression que le bateau vole au-dessus des vagues ! Moins il y a de contact, plus le bateau va vite !

En résumé, tu peux comparer le foil à ta main, si tu la plonges sous l’eau en la bougeant vite, tu sentirais qu’elle est poussée vers le haut. C’est exactement ce que fait un foil !

Les foils possèdent quand même un point faible : ils sont fragiles. Durant la 9e édition en 2020, suite à un problème structurel sur son foil bâbord (gauche), Thomas Ruyant a été contraint de le scier pour pouvoir reprendre la course. Sébastien Simon a lui aussi subi une avarie de foil après avoir heurté un OFNI, il a été contraint d’abandonner. Récemment, pendant la 10e édition, Clarisse Crémer a eu un problème de vérin qui l’empêchait de bouger son foil correctement. Sébastien Simon a quant à lui perdu une bonne partie de son foil tribord (droit).

Les safrans

Les bateaux du Vendée Globe possèdent tous 2 safrans. Les safrans sont situés de chaque côté de la coque à l’arrière du bateau et ont une forme plate qui est souvent immergée dans l’eau. Quand les bateaux sont au port, les safrans sont généralement remontés.

Le safran est important pour diriger le bateau, surtout quand il y a du vent, des vagues ou des obstacles. Sans safran, il serait très difficile de contrôler la direction d’un bateau, un peu comme si on essayait de faire du vélo sans guidon !

En effet, les deux safrans sont reliés au gouvernail. Quand on tourne ce gouvernail, le safran pivote dans l'eau. Cela change la direction dans laquelle le bateau avance. Quand le safran est droit, le bateau continue tout droit. Si on incline le safran d'un côté, l'eau qui passe autour du safran pousse le bateau dans la direction opposée. Par exemple :

- Si le safran est tourné à droite, le bateau tourne vers la gauche.

- Si le safran est tourné à gauche, le bateau tourne vers la droite.

Les conditions extrêmes du Vendée Globe, notamment les tempêtes et les risques de collision, mettent à rude épreuve les safrans qui sont souvent endommagés. Ces incidents soulignent l’importance de concevoir des safrans robustes pour les courses autour du monde.

Lors du Vendée Globe 2008-2009, Jean Le Cam a subi un chavirage spectaculaire au large du cap Horn. Son bateau, VM Matériaux, s'est retourné, mât sous l'eau, quille et safrans orange fluo en l'air. La couleur des safrans a été très utile pour repérer le marin en détresse qui était resté bloqué sous la coque du bateau renversé.

La quille

La classe IMOCA impose des caractéristiques techniques aux voiliers de course au large. Récemment modifiée, elle impose notamment une quille standardisée : elle ne doit pas dépasser les 4,50 mètres sous la surface de l'eau. Sur le Vendée Globe, les skippers ont donc tous la même quille.

La quille se situe en-dessous de la coque et permet de garder le bateau en équilibre sur l’eau. Pour cela elle est lestée d’un bulbe de plomb de trois tonnes.

Grâce à son poids le bateau reste enfoncé dans l’eau et empêche ainsi le voilier de chavirer. La quille d’un bateau représente un poids important. Par exemple, la quille du T-one one (bateau qui a gagné le premier Vendée Globe en 1989) pèse 5 tonnes alors que le bateau pèse 12 tonnes.

Pour que le bateau puisse continuer de « voler » sur l’eau, la quille est pendulaire, c’est-à-dire qu’elle s’oriente de bâbord (gauche) à tribord (droite). Cela permet aux marins de garder la voile la plus grande et donc de garder de la vitesse.

Depuis l’édition 2012-2013, durant laquelle il y a eu beaucoup d’incidents mettant en cause la quille, elle est soumise à une certaine réglementation. Elle doit notamment être fabriquée en acier inoxydable (qui ne rouille pas) et elle doit être peinte dans une couleur repérable.

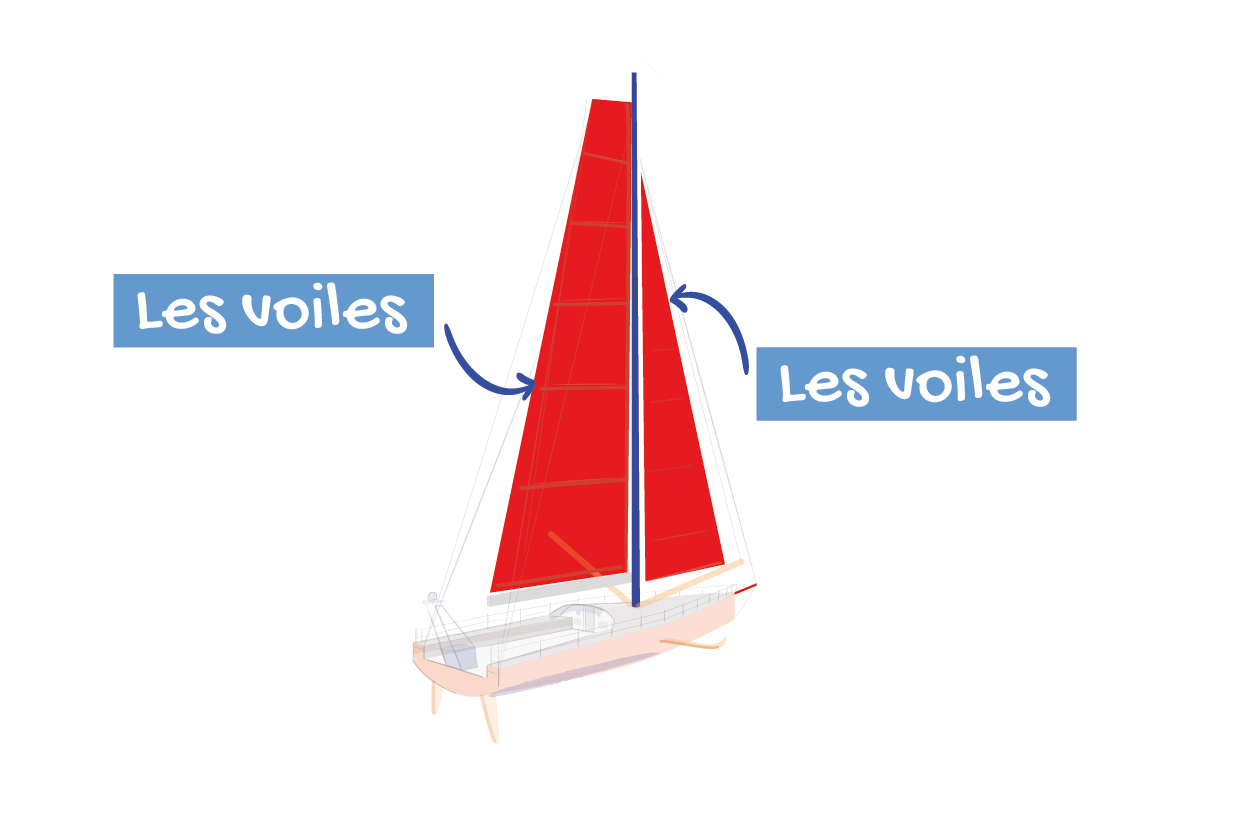

Les voiles

Les IMOCAs font partie des bateaux de course les plus toilés (beaucoup de surface de voiles). Pour un voilier, on dit que les voiles sont le moteur et le vent, l’essence ! Ils ont donc un super moteur… mais à plusieurs vitesses. Le bateau dispose en effet de plusieurs voiles : le spi, le gennaker (petit et grand), les J0, J1, J2, J3, la grand voile, etc.

Le règlement du Vendée Globe impose aux skippers d’embarquer seulement 8 voiles. Mais à bien y réfléchir, les skippers doivent choisir que 6 voiles car la grand voile sert tout le temps (toujours à poste) et le tourmentin (minuscule voile orange fluo pour les tempêtes) est obligatoire.

Le skipper met en place les voiles en fonction de la météo, des allures et des conditions de vent. Le choix des voiles est stratégique et participe à la bonne performance. C’est pourquoi les skippers gardent le secret le plus longtemps possible sur le choix des voiles qu’ils embarquent.

Comme ils sont tous seuls à manœuvrer, ils utilisent des voiles très polyvalentes, de très grands gennakers. Une fois qu’elles sont en place, elles sont capables de faire face à différentes forces de vent, un peu comme un véhicule tout terrain (4X4).

Les matériaux ont aussi beaucoup évolués : avant les voiles étaient en tissu, plusieurs panneaux cousus ensemble. Maintenant, elles sont en matériau composite et thermoformées sur des grands moules. Elles n’ont plus de couture ! Pour cette 10e édition, certains skippers partent en mer avec des voiles en fibre naturelle. Par exemple, la grand-voile de Damien Seguin est fabriquée avec 50 % de fibres de lin. Cette fabrication permet de réduire l’impact environnemental de la construction des bateaux de course au large.

Ces dernières années, les voiles sont aussi devenues plus légères passant de 120 à 80 kg pour la grand voile. Eh oui, toutes ces voiles pèsent lourd à bord et il faut les matosser (les bouger d’un bord à l’autre pour équilibrer le bateau selon la gîte) pour maximiser le poids du bateau et ainsi aller plus vite.

Pour en savoir plus : Quelles sont les voiles embarquées sur un Vendée Globe ?

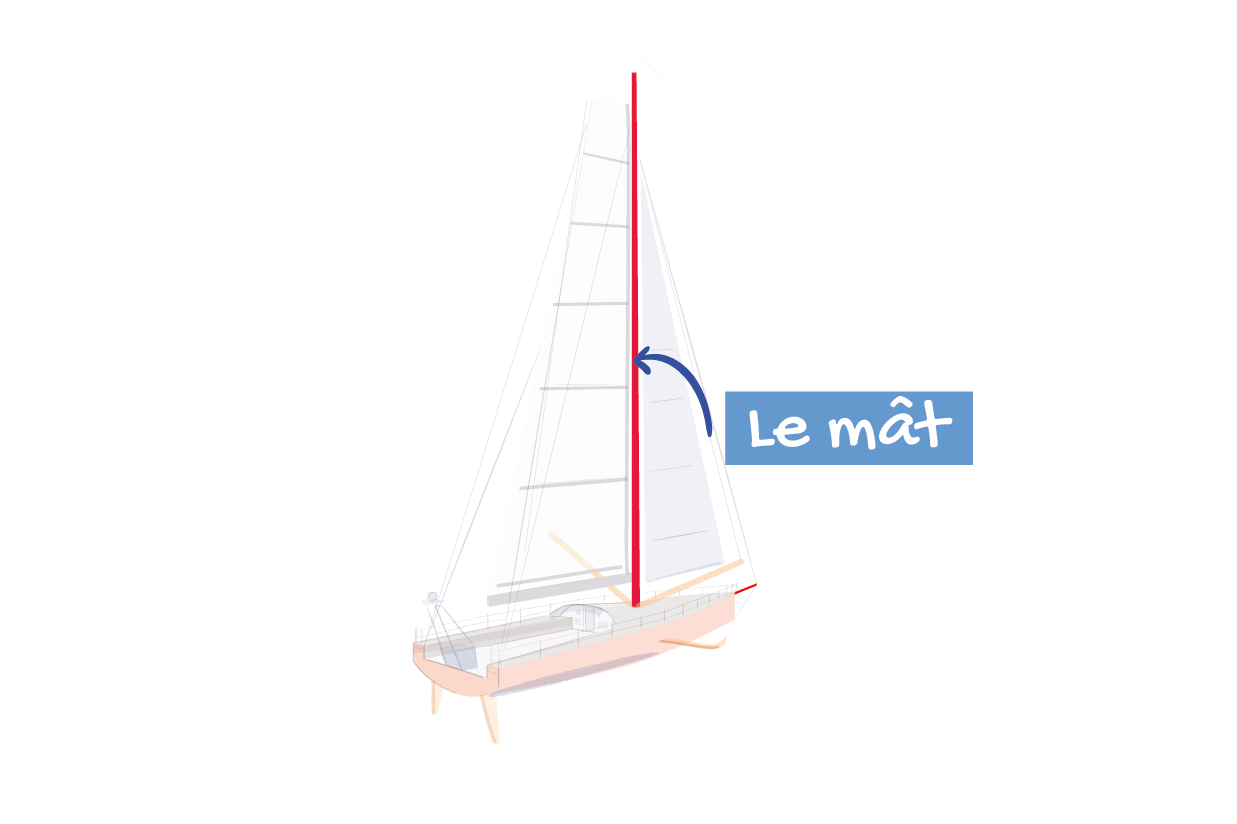

Le mât

La jauge IMOCA impose des caractéristiques techniques aux voiliers participant à la course du Vendée Globe.

Le mât des bateaux du Vendée Globe mesure 29 mètres de haut maximum, cela représente 5 girafes les unes au-dessus des autres ou un immeuble de 9 étages ! Cet élément est généralement creux à l’intérieur.

Ce grand mât permet de soutenir les voiles qui serviront à faire avancer le bateau. C’est pourquoi il peut pivoter sur lui-même pour que le vent souffle correctement dans les voiles.

Le mât fait partie des éléments les plus lourds du bateau. Pour le soutenir et lui permettre d’être facilement manœuvrable, certains bateaux sont équipés d’outriggers, deux énormes tubes que l’on trouve à la base du mât ou bien de barres de flèche qui écartent les haubans, cables situés de part et d’autre sur le voilier. Les outriggers sont plus récents que les barres de flèche, ils sont plus appréciés car ils sont plus bas et permettent alors de libérer plus de place pour mettre les voiles et de moins faire pencher le bateau. Le risque de démâtage susbsiste malgré tout avec ces nouvelles technologies.

En haut du mât, se trouve l’anémomètre. C’est un instrument de surveillance météorologique utilisé pour mesurer la vitesse du vent et donner la direction du vent. L’anémomètre est directement relié au pilote automatique. Le sommet du mât peut aussi accueillir un radar qui permet de repérer d’éventuels OFNI (objet flottant non identifié) de jour comme de nuit. Quasiment toute la flotte utilise ce système.

La coque

La coque est la partie qui permet au bateau de flotter. Sur le Vendée Globe, les bateaux n’en ont qu’une : ce sont des monocoques. Pour garantir l’équité entre tous les skippers, la taille de cette unique coque est réglementée. Pour la longueur elle ne doit pas dépasser 60 pieds soit 18,28 mètres et pour la largeur elle ne doit pas faire plus de 5.85 mètres.

À l’intérieur, la coque est partagée entre la cellule de vie (où le skipper mange, dort, analyse sa route...) à l’abri des vagues, les ballasts (grand bidon rempli d'eau qui sert à stabiliser le bateau) et la soute à voiles.

À l’extérieur, nous allons parler de la carène, la forme de la coque et de l’étrave, le « nez » du bateau : ces deux éléments ont beaucoup évolué ces dernières années.

Le Vendée Globe, c’est avant tout une course, alors pour aller vite, il faut être léger. Les architectes des bateaux utilisent des matières légères mais solides, comme le carbone, pour fabriquer les coques. Mais il faut aussi limiter la trainée, c’est à dire le frottement de la coque sur l’eau. Car, évidemment, vous l’aurez compris, cela ralentit le bateau !

Quand la coque touche l’eau, ça tape fort ! Avant les étraves étaient très fines pour "percer" les vagues. Maintenant, les nouvelles étraves sont volumineuses et arrondies pour permettre au bateau de redécoller le plus vite possible.

Les skippers vont devoir bien s’accrocher !